La crisi della giustizia civile in Italia

Tra gli interventi di riforma annunciati dal Governo, volti a rendere più efficiente il funzionamento delle istituzioni e ad accrescere la competitività della nostra economia, vi sono quelli sulla giustizia civile, eterna “malata” del sistema Italia per la quale una cura efficace non è stata ancora trovata.

Negli ultimi vent’anni, a partire dalle riforme del 1990-1995, gli interventi al capezzale del processo civile sono stati numerosi, ma con esiti deludenti. Alcuni effetti positivi sono stati recentemente registrati sullo smaltimento dell’arretrato, ma non sulla durata del processo.

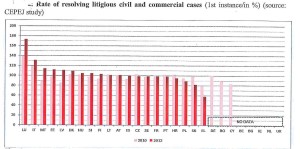

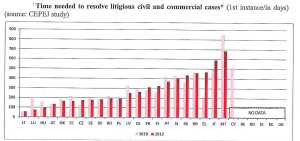

Nello “scoreboard” 2014 sui sistemi di giustizia nella UE del Cepej (European Commission for the Efficiency of Justice del Consiglio d’Europa), l’Italia registra un miglioramento per quanto riguarda il tasso di risoluzione delle controversie civili in prima istanza (l’Italia è al secondo posto tra i migliori con il 130% di casi risolti nel 2010 dove 100 indica il numero di nuovi casi all’anno, vedi tabella 1), ma rimane al primo posto per numero di litigi pendenti (5,5 su 100 abitanti contro una media UE inferiore ai 3 casi per cento abitanti, dato peraltro in miglioramento rispetto agli oltre 6 del 2010) e soprattutto, e questo è il dato più negativo, non vi sono miglioramenti, anzi la situazione peggiora, per quanto riguarda la durata di risoluzione delle controversie civili, dove l’Italia si colloca al penultimo posto per numero di giorni necessari a risolvere litigi in prima istanza (quasi 600 giorni nel 2012 rispetto ai quasi 500 nel 2010, vedi tabella 2), a fronte dei 310 impiegati in Francia, dei 180 in Germania e dei 240 nell’area OCSE.

TABELLA 1

TABELLA 2

Secondo la classifica “Doing Business 2013” della Banca Mondiale, l’Italia si colloca al 160° posto, sui 185 paesi analizzati, per la durata di una normale controversia di natura commerciale. E’ superata abbondantemente da paesi come l’Iraq, il Togo e il Gabon, mentre riesce a stento a battere in classifica l’Afghanistan. Con buona pace del principio sulla ragionevole durata del processo previsto dall’art.6 della Convenzione sui Diritti dell’Uomo e, dal 1999, anche dall’art.111 della Costituzione italiana.

E ciò a fronte di un livello di spesa per la giustizia non basso: il rapporto 2012 del Cepej certifica che la spesa per la giustizia civile in Italia è superiore alla media degli altri paesi (50,3 euro per abitante, il 36% in più della media europea), anche se inferiore a quanto spende la Francia e soprattutto la Germania (oltre 100 euro pro capite). La spesa pubblica per la giustizia civile è pari allo 0,20% della spesa pubblica complessiva e di poco inferiore alla media europea (dello 0,24%).

A fronte di una spesa pubblica sostanzialmente in linea con le medie internazionali, in Italia opera circa il 50% in meno dei giudici e del personale amministrativo e, prima dei recenti accorpamenti, il 21% in più di tribunali. Quindi spendiamo molto male.

Decisamente elevato, invece, il costo per gli utenti: è stato calcolato che in Italia il costo medio di una controversia civile (comprensivo di spese amministrative e di difesa) è pari mediamente a quasi il 30% del valore della causa, contro una percentuale inferiore al 15% in Francia (fonte OCSE 2013 che individua una correlazione positiva tra durata del processo e costo a carico delle parti).

I magistrati scarseggiano, ma gli avvocati abbondano: in Italia sono oltre 230 mila, vale a dire 406 ogni 100 mila abitanti (la media europea è di 127).

La leggera riduzione dell’arretrato, che resta comunque a livelli drammatici (con oltre 4 milioni di procedimenti civili pendenti, fonte Ministero della Giustizia), è peraltro probabilmente dovuta più ad interventi riorganizzativi degli uffici (maggiori controlli sulla produttività dei magistrati e impiego di magistrati onorari) e soprattutto al rilevante aumento del costo di accesso (contributo unificato da versare interamente all’inizio della causa), che non ad interventi di riforma del processo civile in sé, volti alla sua semplificazione ed alla riduzione della tempistica.

Senza interventi diretti ed efficaci sui meccanismi del processo, il miglioramento organizzativo (compresa l’informatizzazione), certamente necessario, è destinato a produrre risultati parziali. Sarebbe come costruire una rete di binari per l’alta velocità (i tribunali informatizzati), sulla quale continua a viaggiare un elegante, costoso ma lentissimo treno a vapore (il processo e le sue regole).

Basti pensare – per limitarci all’essenziale – che il rito “ordinario”, con il quale si svolge attualmente la stragrande maggioranza dei giudizi in materia civile che coinvolgono i cittadini (ad esempio, una lite condominiale o un risarcimento del danno da sinistro stradale) e le imprese (una qualunque controversia in materia commerciale) prevede in primo grado il deposito di cinque atti giudiziari da parte di ciascuna parte coinvolta (citazione o comparsa di risposta, modifica/conferma delle domande, memoria istruttoria, replica, memoria conclusionale, replica), in parte ripetitivi, e lo svolgimento di almeno cinque/sei udienze delle quali la metà destinate ad attività puramente formali (richiesta di termini o di rinvii).

Tutto ciò produce una inevitabile lievitazione dei costi e, soprattutto, dei tempi del processo, con il conseguente impatto sociale ed economico, derivante sia dalla diffusa conflittualità irrisolta e dalla sfiducia dei cittadini nel sistema giustizia, sia dai pregiudizi che subisce chi vede rinviato sine die il soddisfacimento di un proprio diritto o anche semplicemente di un proprio credito.

Il malfunzionamento della giustizia civile costa agli italiani, secondo la Banca d’Italia, l’1% del PIL. Il Centro Studi di Confindustria stima che smaltire l’enorme mole di cause pendenti frutterebbe alla nostra economia il 4,9% del Pil, ma basterebbe abbattere anche del 10% i tempi di risoluzione delle cause per guadagnare lo 0,8% del Pil annuo.

I nuovi interventi sulla giustizia civile ipotizzati dal Governo

I primi e principali interventi delineati dal Governo sulla giustizia civile nello schema di decreto recentemente diffuso (Contestualmente alla pubblicazione di questo articolo, il Governo ha approvato il decreto legge 12.09.2014 n.132 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (http://www.altalex.com/index.php?idnot=68667), collocandosi nel solco delle riforme già adottate in passato, sono incentrati su meccanismi finalizzati a “stimolare” la soluzione extragiudiziaria delle controversie: alla già prevista mediazione obbligatoria prima del giudizio in una ampia serie di materie (reintrodotta nel 2013 dal “Decreto del fare” dopo una bocciatura, per ragioni formali, da parte della Corte Costituzionale il 24/10/2012), si aggiunge ora il “trasferimento in sede arbitrale”, su richiesta congiunta della parti, dei giudizi pendenti davanti al giudice e una procedura di “negoziazione assistita da un avvocato” prima del giudizio e che la parte, tramite l’avvocato, deve obbligatoriamente proporre all’altra prima di avviare la causa in una serie di materie (tra le quali il codice del consumo). Mentre la mediazione si svolge con l’intervento di un terzo (il mediatore), la nuova “negoziazione assistita” si svolge direttamente tra le parti (o meglio, tra i loro legali).

Si tratta quindi di interventi ancora una volta indirizzati alla c.d.”degiurisdizionalizzazione” delle controversie, basati sulla singolare idea che, per far funzionare meglio la giustizia civile, la soluzione migliore è non utilizzarla, che la definizione delle controversie debba avvenire il più possibile in sede privata e al di fuori dei Tribunali e che, soprattutto, a tal fine è necessario “forzare” le parti a seguire specifiche procedure, a pena di inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio.

I limiti di tale impostazione si ricavano dagli stessi dati del Ministero della Giustizia: nei primi tre trimestri del 2012 (periodo nel quale vigeva la mediazione, fino alla sentenza della Corte Costituzionale) le istanze presso uno dei quasi mille organismi di mediazione spuntati come funghi in Italia (su iniziativa di Camere di Commercio, privati, ordini avvocati e altre categorie professionali) sono state circa 130 mila, con un esito positivo solo nel 10/15% dei casi (nel 68% dei casi la controparte non ha neppure aderito alla procedura). Nei primi tre trimestri del 2013 (periodo nel quale la mediazione era tornata volontaria, fino alla reintroduzione della sua obbligatorietà) le istanze sono fortemente diminuite (circa 15 mila), ma il tasso di successo è aumentato ad oltre il 60%.

L’efficacia delle procedure di soluzione alternativa delle controversie (ADR) è strettamente legata alla natura della controversia ed alla presenza di determinate condizioni: le procedure di conciliazione introdotte in Italia da oltre un ventennio su iniziativa delle associazioni di consumatori e di grandi aziende erogatrici di servizi (telefonia, energia, trasporti, etc.) hanno dimostrato una eccezionale efficacia (circa 150 mila casi trattati con un tasso di successo superiore al 90%). Esse hanno offerto ai consumatori uno strumento di accesso alla giustizia per controversia che altrimenti sarebbero rimaste irrisolte. Il loro effetto in termini di deflazione della giustizia civile è quindi marginale, se non inesistente. Il presupposto del loro successo sta da un lato nella volontarietà, rapidità e sostanziale gratuità della procedura per l’utente, dall’altro nelle politiche aziendali delle imprese che aderiscono a tali procedure, interessate (per ragioni sia economiche che di immagine) ad una positiva e rapida soluzione del contenzioso con gli utenti. Ciò significa, in sintesi, che la parti hanno un interesse comune alla soluzione della controversia.

Queste condizioni (e tale interesse comune) non esistono nella generalità delle controversie civili tra privati dove, essendo esse di natura direttamente o indirettamente patrimoniale, la dinamica è esattamente opposta: una parte ha interesse a resistere alle domande dell’altra, anche allontanando il più possibile la decisione da parte del giudice. La tempistica della giustizia civile, certamente deleteria rispetto all’interesse generale, diventa quindi spesso funzionale nel singolo caso all’interesse di una delle parti, anche per la sostanziale assenza di adeguati disincentivi o rischi di natura patrimoniale in caso di uso “strumentale” del processo.

In questo contesto, è evidente come l’introduzione e la moltiplicazione di procedure di mediazione/negoziazione/arbitrato prima o nel corso del processo, per il cui funzionamento è necessaria l’adesione di entrambe le parti, siano destinate a produrre risultati deflattivi limitatissimi.

Piuttosto, andrebbe misurato quanto tali procedure – ove obbligatorie – possano addirittura produrre un allungamento dei tempi del processo: non vi sono dati in proposito, ma è singolare che, come abbiamo visto, nel 2012, periodo nel quale vigeva la mediazione obbligatoria, i tempi dei giudizi civili di primo grado si siano allungati rispetto al 2010 di circa 100 giorni (periodo sostanzialmente equivalente a quello di regola necessario per la procedura di mediazione, che il Ministero della Giustizia ha rilevato oscillare tra gli 82 e i 94 giorni).

Andrebbe anche calcolato (ma anche su questo non sono disponibili dati statistici) l’impatto che queste procedure determinano sui costi della controversia a carico dell’utente. E’ verosimile che tali costi non siano indifferenti, considerato che gli organismi di mediazione, tutti di natura privatistica, devono giustamente assicurarsi una sostenibilità economica attraverso le tariffe applicate e che, soprattutto, la presenza degli avvocati nella gestione di queste procedure (con i relativi costi) è sempre più marcata: la mediazione obbligatoria reintrodotta alla fine del 2013 prevede l’obbligo di assistenza da parte di un legale abilitato; una percentuale rilevante delle procedure si svolgono presso gli organismi di mediazione istituiti dagli ordini degli avvocati (circa il 30% nel 2013, secondo il Ministero della Giustizia); ancor più, le nuove procedure proposte dal governo (il “trasferimento” in sede arbitrale delle cause pendenti e la “negoziazione assistita”) sono entrambe appannaggio esclusivo degli avvocati.

La soluzione stragiudiziale delle controversie e la deflazione della giustizia civile non possono essere perseguite ed incentivate, come sostanzialmente è avvenuto sinora, esclusivamente attraverso l’introduzione di “filtri”, più apparenti che reali. Il principale e più efficace incentivo a trovare una soluzione conciliativa è che esita una giustizia che funzioni, non il contrario.

E’ quindi necessario che al contempo si metta mano anche ai meccanismi del processo civile, con l’obiettivo di semplificarlo, ridurne la durata (e quindi i costi) e disincentivarne un uso dilatorio (e quindi il numero).

Le misure di questo tipo contenute nello schema di decreto del governo (facoltà del giudice di procedere in taluni casi con rito sommario, facoltà dei difensori di raccogliere le deposizioni scritte dei testi, interessi legali pari a quelli delle transazioni commerciali e rafforzamento dei meccanismi e delle procedure esecutive dei crediti) appaiono utili ma insufficienti ad imprimere la svolta necessaria.

Data la drammaticità dei dati sopra ricordati, tali misure dovrebbero essere più radicali e incisive e in grado di produrre risultati in tempi relativamente brevi.

Quattro proposte

- Adozione del processo del lavoro come rito ordinario per tutte le cause civili, sia in primo grado che in appello: il rito del lavoro, funzionante da oltre 40 anni e quindi collaudatissimo, è caratterizzato dalla concentrazione delle attività processuali e dall’oralità e impone alle parti di indicare tutti i fatti, gli argomenti giuridici, le domande e le prove in un unico atto introduttivo del giudizio. Le udienze sono essenzialmente finalizzate ad attività istruttorie (audizione testi, etc.) e alla discussione della causa. Se l’istruttoria non è necessaria, il giudice può emettere la decisione già alla prima udienza e in generale, attraverso un controllo più diretto dell’istruttoria, evitare i tempi morti e le attività ridondanti che caratterizzano il rito ordinario. Inoltre, il rito del lavoro impone al giudice di conoscere adeguatamente la causa sin dall’inizio (cosa che nel rito ordinario il più delle volte avviene solo nel corso del procedimento se non addirittura solo al momento della sentenza) e quindi di poter più efficacemente proporre una soluzione conciliativa alle parti, che dal 2013 il giudice è sempre tenuto a formulare alla prima udienza o sino al termine dell’istruttoria (meccanismo che, secondo i primi dati ufficiosi, sembra si stia dando risultati estremamente positivi). Secondo i dati ISTAT, già nel 2007 la durata delle cause di lavoro nelle sedi che hanno raggiunto un pieno equilibrio dei flussi, riuscendo a smaltire nell'anno le nuove pendenze aperte (Milano, Torino e Trento), era di 330-350 giorni. Presso il Tribunale di Milano nel 2011 la durata media del processo del lavoro è stata di soli 185 giorni. La durata molto più lunga che anche le cause di lavoro registrano in molte zone del paese, soprattutto al sud, sembrano quindi addebitabili a ragioni di organico e/o organizzative, e non a motivi di carattere procedurale.

- Forte incremento degli interessi legali: la somma di denaro oggetto della condanna, che costituisce il normale obiettivo di una causa civile, viene di regola maggiorata dei soli interessi legali, attualmente fissati nella misura del 1% (dal 1990 al 1997 erano stati opportunamente e coraggiosamente elevati al 10%, ma da allora sono stati progressivamente diminuiti sino al livello attuale). Si tratta di una misura irrisoria, del tutto inadeguata a costituire un disincentivo all’abuso del processo per fini meramente dilatori. Un forte incremento di tale percentuale, in misura superiore (di almeno il 50%) ai tassi di mercato, sarebbe utile ad introdurre un tangibile elemento di rischio derivante dalla durata della causa a carico della parte debitrice (o che potrebbe risultare tale all’esito del giudizio), tale da determinare anche un suo maggior interesse ad evitare la controversia e/o ad una soluzione transattiva.

- Obbligo del giudice, su richiesta di una delle parti, di decidere prima l’an del quantum: il giudizio civile il più delle volte comporta due tipi di decisione da parte del giudice: stabilire se chi ha formulato una domanda ha ragione (il c.d. an) e quanto gli spetta a titolo di risarcimento, rimborso, etc. (il c.d. quantum). La quantificazione del dovuto comporta spesso una rilevante, lunga e costosa attività istruttoria, anche attraverso perizie tecniche (mediche, contabili, etc.), che possono rilevarsi del tutto inutili qualora all’esito del giudizio il giudice ritenga infondata la domanda (cioè la respinga nell’an). Sarebbe quindi logico che il giudice decidesse pima su questo aspetto e poi, eventualmente, sul secondo, logicamente conseguente. Attualmente tale possibilità è lasciata alla discrezionalità dei giudici, che raramente la utilizzano. La tendenza è ad emettere la sentenza solo dopo che l’intera attività istruttoria è stata completata. Tale meccanismo è inefficace ed inutilmente dispendioso, sia in termini di costi che di tempi. Occorre prevedere che il giudice, su richiesta anche di una sola delle parti, in particolare quando stabilire la fondatezza della domanda nell’an non comporta attività istruttorie (ad esempio perché i fatti sono pacifici o si tratta solo di risolvere questioni giuridiche), sia tenuto ad emettere una sentenza parziale, con il vantaggio, in caso di accoglimento della domanda, di facilitare enormemente una conciliazione tra le parti sul solo quantum o, in caso contrario, di ridurre significativamente i tempi e i costi della causa.

- Eliminazione della motivazione nelle sentenze di primo grado nelle cause civili di valore meno elevato : circa la metà della durata di un procedimento civile di primo grado è attualmente coperta dal “tempo morto” intercorrente tra la fine delle attività istruttorie e l’udienza finale fissata dal giudice cui fa seguito la decisone e la redazione della sentenza. Un vero “collo di bottiglia” determinato dal limitato numero di sentenze che un giudice è in grado di redigere. La redazione del solo dispositivo (senza motivazione) consentirebbe di ridurre drasticamente tale tempistica. La motivazione, del resto, interessa molto più i difensori (e i commentatori) che le parti, per le quali rileva ciò che il giudice ha deciso, non perché l’ha deciso. Già attualmente, l’oggetto di un eventuale appello è propriamente la decisione di primo grado, più che la sua motivazione (se la decisione è conforme alla domanda, anche se per motivi diversi da quelli sostenuti da chi l’ha formulata, la sentenza non può essere appellata). Una tale misura, già ipotizzata da tempo a livello governativo, ha suscitato vivaci reazioni in relazione alla sua possibile incostituzionalità (l’art.111 della Costituzione prevede infatti il principio dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in primis se destinati al restringimento delle libertà personali, ma in genere ritenuto applicabile anche alla materia civilistica). Il rischio di incostituzionalità potrebbe essere evitato prevedendo che la motivazione sia dovuta solo a richiesta delle parti. Inoltre, l’esclusione della motivazione opererebbe nei soli processi civili di primo grado entro un determinato limite di valore (ad esempio, fino a 50 mila euro, limite entro il quale si può stimare rientrino la maggioranza delle controversie civili). Si tratta quindi di una misura sicuramente radicale, ma meno sconvolgente di quanto possa apparire.

Concordo in pieno con l'analisi ma ho alcuni dubbi su alcune delle soluzioni proposte.

Quanto all'estensione del rito del lavoro, a mio parere, non si può dimenticare che si tratta di un rito che ha dato buona prova di sè in ambiti del tutto particolari in cui è rarissimo che vi siano processi con pluralità di parti e, soprattutto, in cui vi sono prevalentemente dei convenuti "professionali" (i datori di lavoro e gli enti previdenziali) che possono facilmente recuperare le prove da produrre in giudizio e rivolgersi ad un professionista.

Il contenzioso civile ordinario vede invece coinvolti anche privati cittadini per i quali una costituzione tardiva (dovuta anche solo alla difficoltà di reperire un legale) produrrebbe gravi preclusioni che potrebbero pregiudicare il giudizio senza contare che in questo campo, spesso, anche parte attrice non dispone sin da subito di una visione integrale del problema che invece si giunge ad ottenere solo dopo la costituzione del convenuto.

Non mi convince inoltre la possibilità di ottenere, su richiesta di una sola parte, una sentenza di accertamento generico: se è vero, com'è vero, che la maggior parte del contenzioso è generata dal fatto che una delle parti in giudizio ha tutto l'interesse a ritardare la decisione finale, la pronunzia di una sentenza solo sull'an rischerebbe di diventare un formidabile strumento per "allungare il brodo". Senza contare che, il più delle volte, già la decisione sulle istanze probatorie e/o l'esito di queste ultime consente agevolmente di prevedere l'esito del giudizio ed ottenere (ove le parti siano in buona fede…) una composizione transattiva della vertenza